【無料 退職届けテンプレート】退職届の書き方と注意点のご紹介

退職を決意した際、必要となるのが「退職届」です。退職届は、会社に対して正式に退職の意思を伝える重要な書類であり、正しい形式で提出することが求められます。しかし「退職届の書き方がわからない」や「どんな内容を記載すべきか不安」という方も多いのではないでしょうか。この記事では、退職届の書き方を初心者でもわかりやすく解説し、テンプレートや注意点、提出時のマナーまで詳しくご紹介します。スムーズな退職手続きのために、ぜひ参考にしてください。

退職届とは?退職願との違いを理解しよう

退職届とは、労働者が雇用主に対して退職の意思を正式に表明する書類です。一方、退職願は退職を「お願いする」ニュアンスを持ち、会社との相談の余地を残すものです。退職届は「退職を決定した」ことを伝える最終的な書類であり、提出後は原則として撤回が難しい点に注意が必要です。

退職届が必要な理由

退職届は、労働契約の終了を明確にするために提出します。民法では、退職の意思を伝えてから2週間後に退職が成立すると定められています(民法第627条)。しかし、会社の就業規則で「退職の1ヶ月前までに通知」といったルールがある場合も多く、円満退職のためには規則を遵守することが重要です。

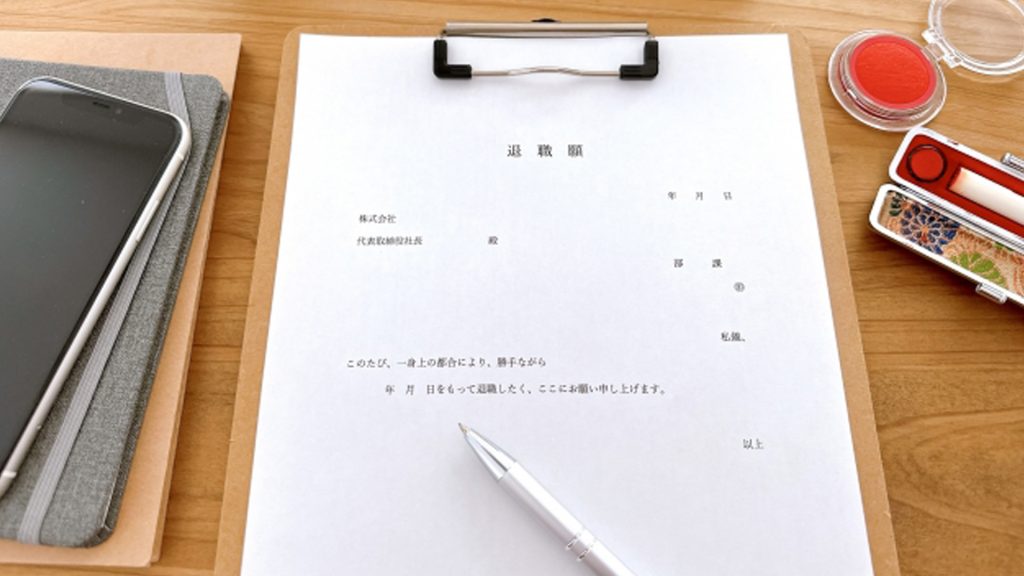

退職届の書き方 【基本構成とポイント】

退職届はシンプルでフォーマルな文書です。次の書き方構成で書くのが一般的です。

1. タイトル

退職届のタイトルは「退職届」と中央に記載します。フォントは明朝体やゴシック体など、読みやすいものを選び、サイズは12~14ポイントが適切です。

2. 提出日と宛名

右上に提出日(例:△△△△年□月〇〇日)を記載し、左側に宛名を明記します。宛名は「株式会社〇〇 代表取締役社長 〇〇様」といった形式で、正式な役職名と氏名を記載します。

3. 自分の氏名と所属

本文の冒頭に「私儀(わたくしぎ)」と書き、その下に自分の所属部署や役職、氏名を記載します。「私儀」は謙譲表現で、フォーマルな文書に適しています。

4. 退職の意思と退職日

本文では、退職の意思を明確に伝え、退職希望日を記載します。

例文:私儀、このたび一身上の都合により、〇〇〇〇年△月□□日をもって退職させていただきたく、ここにお願い申し上げます。

「一身上の都合」が一般的な理由として使われます。個人的な理由を詳細に書く必要はありません。

5. 結びの言葉

最後に、感謝の意や今後の発展を祈る言葉を添えると丁寧です。

例:在職中は大変お世話になり、深く感謝申し上げます。なお、退職までの期間、誠心誠意職務を全うする所存です。

6. 署名と捺印

最後に自分の氏名をフルネームで記載し、認印を押します。シャチハタは避け、正式な印鑑を使用しましょう。

退職届のテンプレート

今すぐに使える退職届のテンプレートです。テンプレートを参考に、自分の状況に合わせて調整してください。

———

2025年6月17日

株式会社〇〇

代表取締役社長 〇〇様

退職届

私儀

営業部 〇〇課 〇〇(氏名)

このたび一身上の都合により、〇〇〇〇年△月□□日をもって退職させていただきたく、ここにお願い申し上げます。

在職中は公私にわたり大変お世話になり、心より感謝申し上げます。退職までの期間、職務に全力で取り組む所存です。貴社の今後のご発展を心よりお祈り申し上げます。

以上

〇〇(氏名) 印

———

退職届を書く際の注意点

退職届はフォーマルな書類のため、書き方についてお悩みの方は次の点に気をつけましょう。

提出時期を確認する

就業規則を確認し、退職の通知期限(通常1~2ヶ月前)を守りましょう。急な提出は会社に迷惑をかける可能性があるため、余裕を持ったスケジュールで進めるのが理想です。

手書きとパソコン作成のどちらを選ぶ?

手書きの退職届は丁寧な印象を与えますが、パソコン作成も一般的です。パソコンで作成する場合は、読みやすいフォントを選び、A4サイズの白い紙に印刷します。

封筒の選び方と入れ方

退職届は封筒に入れて提出するのがマナーです。白い無地の封筒(長形3号または洋形0号)を使用し、表に「退職届」と記載します。折り方は三つ折りが一般的で、書類の頭(タイトル部分)が上に来るように入れます。

口頭での事前相談を忘れずに

退職届をいきなり提出するのではなく、まず上司に口頭で退職の意向を伝え、了承を得てから書類を提出するのがスムーズです。この際、引き継ぎや後任の準備についても話し合うと良いでしょう。

ネガティブな内容は避ける

退職理由が会社への不満であっても、退職届には書かないのがマナーです。「一身上の都合」と記載し、感謝の気持ちを伝える内容に留めましょう。

退職届提出後の流れ

退職届を提出した後、以下のステップを踏むのが一般的です。

- 上司や人事部との面談

退職日や引き継ぎについて具体的な話し合いが行われます。必要に応じて、退職願の再提出や条件の調整を求められる場合もあります。 - 業務の引き継ぎ

後任者や同僚に業務内容を詳細に引き継ぎます。マニュアルを作成したり、直接指導したりすることで、スムーズな移行を心がけましょう。 - 会社備品の返却と手続き

社員証、社用携帯、制服などの返却を行います。また、健康保険証の返却や退職金の確認、離職票の受け取りなど、必要な手続きを進めます。 - 最終出勤日の挨拶

同僚や上司に感謝の意を伝え、円満な退職を目指しましょう。メールや直接の挨拶で、これまでのサポートに対するお礼を伝えるのが一般的です。

退職届の書き方についてよくある質問

Q1. 退職届は必ず提出が必要?

A1. 法律上は口頭での退職意思の表明でも有効ですが、就業規則で退職届の提出が定められている場合がほとんどです。書面で提出することで、退職日や意思が明確になり、トラブルを防げます。

Q2. 退職届を拒否された場合は?

A2. 民法では、退職の意思を伝えて2週間後に退職が成立します。会社が拒否しても、法的には退職可能です。ただし、円満退職を目指すなら、早めに相談し、引き継ぎを丁寧に行うことが大切です。

Q3. 退職理由を詳細に書く必要は?

A3. 退職届には「一身上の都合」と記載すれば十分です。個人的な理由を詳細に書く必要はありません。

Q4. テンプレートはどこで入手できる?

A4. この記事のテンプレートを利用するか、インターネット上の信頼できるサイト(ハローワークや転職サイトなど)からダウンロードできます。

円満退職のためのコツ

退職は新たなキャリアの第一歩です。以下のコツを押さえて、気持ちよく次のステップに進みましょう。

- 早めの相談:退職の意思を早めに伝え、会社側が準備できる時間を確保する。

- 感謝の気持ちを伝える:在職中の学びやサポートに感謝を示すことで、良好な関係を維持。

- 引き継ぎを徹底する:後任者が困らないよう、業務の詳細を丁寧に共有。

- マナーを守る:退職届の形式や提出方法に気を配り、プロフェッショナルな態度を。

まとめ

退職届は、退職の意思を正式に伝える重要な書類です。正しい書き方やマナーを守ることで、円満な退職が実現し、次のキャリアへの良いスタートが切れます。この記事で紹介したテンプレートや注意点を参考に、自信を持って退職届を作成してください。もしさらに詳しい情報が必要な場合や、特定の状況について相談したい場合は、信頼できる転職エージェントやハローワークに問い合わせるのもおすすめです。

新たな一歩を踏み出すあなたを応援しています!