仕事を辞めたいけれど、なかなか言い出せない。退職を伝えたら上司に何を言われるか不安で、夜も眠れない。そんな気持ちを抱えている人は、あなただけではありません。

日本の職場では、退職を切り出すことにプレッシャーや罪悪感を感じる人が多く、実際に厚生労働省の労働相談窓口にも同様の声が寄せられています。そんなとき、退職代行サービスが注目されています。でも、「どのサービスが信頼できるのか」「本当に大丈夫なのか」と迷うのも当然です。

この記事では、最新のインターネット調査を活用して、退職代行サービスと弁護士の関わりを詳しく解説します。

退職代行サービスって何?

退職代行サービスとは、あなたに代わって退職の意思を会社に伝えてくれるサービスです。直接上司に言いづらい、気まずい雰囲気を避けたい、そんなときに頼れる存在です。サービスを提供するのは、民間企業、労働組合、または弁護士事務所など多岐にわたります。

特に弁護士が関わる場合、単に退職を伝えるだけでなく、法的なサポートが受けられるのが大きな特徴です。例えば、未払い賃金の請求や退職金の交渉、違法な労働環境への対応など、法律の専門家ならではの強みがあります。

厚生労働省のデータによると、退職時のトラブルで最も多い相談は「未払い賃金」に関するもの(2023年統計)。こうした問題に直面したとき、弁護士の関与は心強い味方になります。

弁護士監修の退職代行サービスが安心な理由

「弁護士監修」とは、弁護士がサービスの運営や内容をチェックし、法的な問題がないことを保証している状態を指します。これにより、サービスの信頼性がぐっと高まります。弁護士監修の退職代行サービスなら、法律に基づいた手続きが期待でき、トラブルが起きたときも適切に対応してもらえる可能性が高いです。

例えば、会社が退職を認めなかったり、嫌がらせを受けたりするケースでも、弁護士が介入すれば法的な解決策を提案してくれます。東京弁護士会の資料によると、弁護士が関与する退職代行は、非弁行為(弁護士資格を持たない者が法律業務を行うこと)のリスクを回避できるため、利用者にとって安全とされています。

でも、ここで気をつけたいのが、「弁護士監修」とうたっているサービスすべてが信頼できるわけではないということ。特に、弁護士名が公開されていない場合、注意が必要です。

弁護士名が公開されていないサービスの危険性

最新のインターネット調査によると、「弁護士監修」を謳いながら具体的な弁護士名を明かさない退職代行サービスが増えています。一見魅力的に見えるかもしれませんが、実はリスクが潜んでいます。以下に、その危険性を具体的に挙げます。

1. 法的な対応が不十分になる恐れ

弁護士名が公開されていないと、どの弁護士がどのように監修しているのか不明です。実際にはほとんど関与していない可能性もあり、トラブルが起きたときに頼れる人がいない状況に陥るかもしれません。例えば、退職を拒否された場合、弁護士がいなければ交渉が難航するでしょう。

2. 非弁行為のリスクが高まる

弁護士資格を持たない業者が法律に関する交渉や手続きを行うことは、弁護士法で禁止されています。これを「非弁行為」といい、違法です。弁護士名が公開されていないサービスは、この非弁行為に該当する可能性が高く、利用者が知らないうちに法的な問題に巻き込まれるリスクがあります。東京弁護士会も、非弁行為に関する注意喚起を公式サイトで発信しています。

3. あなたの権利が守られない可能性

退職代行サービスの中には、単に「辞めます」と伝えるだけで終わるものもあります。しかし、弁護士の監修が不十分だと、未払い賃金や有給休暇の消化など、あなたが本来得られる権利が守られないまま退職してしまうことも。マイナビキャリアリサーチLabの調査(2024年)によると、退職代行を利用した人の約15%が「サービス内容に不満を感じた」と回答しており、その多くが法的なサポート不足を挙げています。

こうしたリスクを避けるためには、弁護士名がきちんと公開されているサービスを選ぶことが大切と思われます。

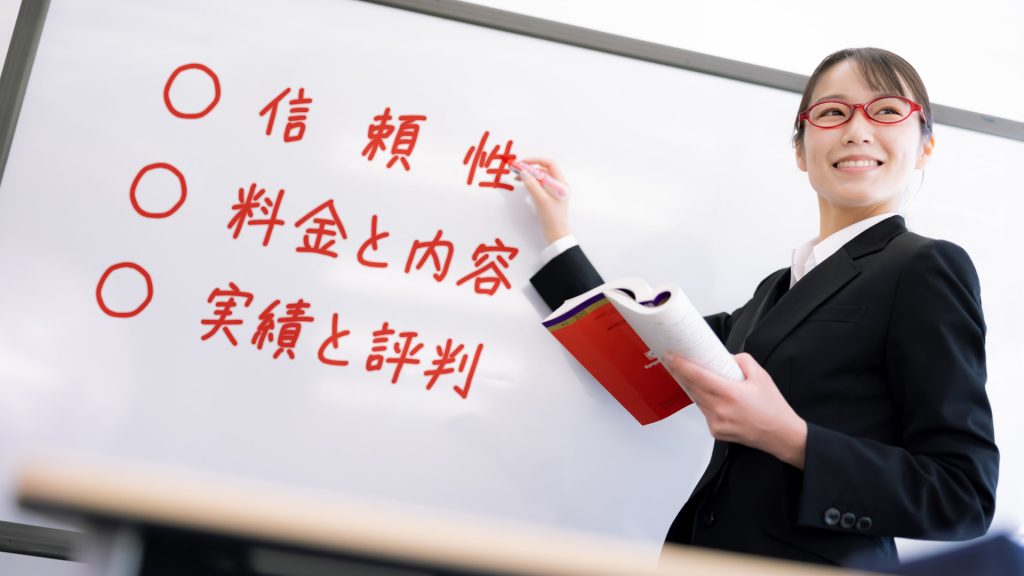

信頼できる退職代行サービスの選び方

退職代行サービスを選ぶとき、何を基準にすればいいのか迷いますよね。安心して利用できるサービスを見極めるためのポイントをまとめました。

これらを踏まえて、自分に合ったサービスを選ぶことで、安心して退職を進められます。

退職を考えているあなたへのメッセージ

退職を考えている今、不安や迷いで胸がいっぱいかもしれません。「この決断でいいのか」「辞めた後どうなるのか」と考えるのは自然なことです。でも、あなたの気持ちは大切にされるべきもの。仕事を辞めることは、決して逃げではなく、新しい未来への第一歩です。

退職代行サービスは、そんなあなたの背中をそっと押してくれる存在。信頼できるサービスを選べば、法的なリスクを気にせず、スムーズに退職を進められます。嫌な思いを我慢して働き続けるより、自分を大切にして笑顔で過ごせる日々を取り戻してほしい。そう願っています。

退職は終わりではなく、新しい可能性へのスタート。信頼できるサポートとともに、あなたらしい道を歩んでください。応援しています。

重要補足事項

弁護士法第23条において、弁護士の守秘義務が規定されています。この条文によると、弁護士は職務上知り得た秘密を保持する権利と義務を負っており、具体的な監修内容や関与の詳細を公開する必要はないとされています。

また、日本弁護士連合会(日弁連)の規定や弁護士会照会制度に関するルールを確認しても、「弁護士監修」に関して弁護士名を公開しなければならないという明確な規則は存在しません。

したがって、規則上は、「弁護士監修」の場合に弁護士名を公開する義務はないと考えられます。法律や関連する規定において、弁護士名を明示することが強制されていないため、公開しなくても問題ありません。

参考資料

- 東京弁護士会: 退職代行サービスと弁護士法違反

- マイナビキャリアリサーチLab: 退職代行サービスに関する調査レポート(2024年)

- 厚生労働省: 労働相談統計(2023年)